Suche | Sitemap | Navigation |  |

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

| Erich Kästner |

Bernhard Hassenstein

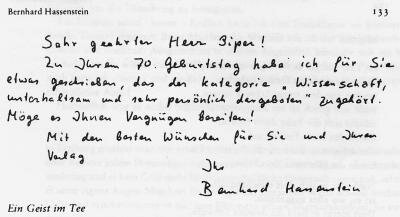

Widmung von Bernhard Hassenstein zum 70. Geburtstag des Verlegers Klaus Piper

Ein Geist im Tee

Von Bernhard Hassenstein

Zu welchem Thema kann ich etwas zugleich Unterhaltendes und Wissenschaftliches schreiben? lch wähle: "Fünf Variationen über meine Migräne".

Diese Französisch-Arbeit erhielt die Note vier - damals bedeutete das "mangelhaft". Während wir zwölfjährigen Buben daran schrieben, hatte ich im linken Teil meines Gesichtsfeldes auf einmal kein Bild mehr gesehen, sondern einen grell silberig flimmernden Vorhang. So konnte ich nicht wie sonst nach links auf das Heft meines Nach- harn schauen, der viel mehr Vokabeln kannte als ich. Am Ende der Stunde begannen bohrende Kopfschmerzen in der linken Schläfe. Mir wurde schlecht, und ich wurde auf meine Bitten nach Hause geschickt.

Ein paar Tage später erfuhren wir die Noten. Eine Vier war für mich ungewohnt. Ich ging zum Lehrer, den ich liebte und verehrte, schilderte ihm das Vorkommnis und bat ihn, die Arbeit nicht zu werten. Er antwortete mit fester und freundlicher Stimme, so daß kein Widerwort möglich war; "Dann schreibe nächstes Mal eine bessere!"

Inzwischen glaubte ich die Ursache der schmerzhaften Anfälle gefunden zu haben: Eine Tasse schwarzen Tees, so schien mir, bewirkte genau vierundzwanzig Stunden später eine Migräne-Attacke. Aber damals in den Nachkriegsjahren war Tee ein seltener Genuß, der um so eher kredenzt wurde, je lieber man dem Gast eine Freude machen wollte - ein Zeichen der Zuneigung. Ungern lehnte man die Gabe ab; aber die Sehstörungen und Schmerzen, die dann drohten, waren kein Vergnügen.

Um dem Dilemma zu entgehen, reimte ich ein Gedicht. Es gab der Zurückweisung des Tees eine liebenswürdige Form, und der Enttäuschung war vorgebeugt:

Migräne

Im Tee, wie gut er mir auch schmeckt,

da ist für mich ein Geist versteckt,

kommt mit dem ersten Schluck herein,

stößt sich gleich ab am Zungenbein,

schiebt sich die Tuba dann herauf,

macht das ovale Fenster auf

und schwimmt dann durch das innre Ohr

bis zu des Hörnervs Knochentor.

Nachdem er sich dort durchgequält,

ist er, wo alles ausgehöhlt.

Dort merkt er bald die dumpfe Schwüle,

und die erzeugt ihm Angstgefühle.

Da läßt ein Lichtschein ihn erhoffen,

am Sehnerv sei ein Türchen offen!

Doch wühlt er eine halbe Stunde

in dem verworrnen Faserbunde

und merkt dann, ganz darein verstrickt,

betrübt, sein Plan sei ihm mißglückt.

Dann steigt er in die linke Schläfe,

als ob er es dort besser träfe,

beginnt zu hämmern und zu bohren

vom Scheitelbein bis zu den Ohren,

bis er − nach Stunden − dann entfliegt.

Doch glaubt mir,daß es mir genügt.

Drum kann ich - mag's Euch nicht verdrießen −

von Tee nichts als den Duft genießen.

Für den mit der menschlichen Anatomie nicht vertrauten Leser sei nachgetragen: Sollte wirklich ein "Teegeist" aus der Mundhöhle ins Innere der linken Schläfe reisen wollen, so böte sich ihm tatsächlich kein besserer Weg als vom Rachenraum durch die Tuba Eustachii ins Mittelohr, von dort durch das "ovale Fenster" ins Innenohr und schließlich auf der Bahn des Nervus acusticus ins Gehirn hinein.

Übrigens hat sich die Koppelung zwischen Migräne und Tee inzwischen gelöst; jetzt genieße ich schwarzen Tee, ohne es tags darauf zu bereuen.

In den Jahrzehnten etwa vom 35. bis 55. Lebensjahr − heute nicht mehr − ging jedem Migräne-Anfall eine kuriose Erscheinung voraus: kurz vor Beginn des "Flimmerskotoms" fiel für eine oder zwei Minuten ein Teil des linken Gesichtsfeldes aus. Sah ich einen Menschen an, so fehlte ihm scheinbar das linke Auge; ich mußte hin- und herschauen, um die Täuschung zu korrigieren.

Ein Erlebnis stand bevor: Endlich hatte ich eine Einlaßkarte ins Berliner Bert-Brecht-Theater ergattert. Beim Abgeben des Mantels sah ich der Garderobenfrau ins Gesicht und erschrak: Ausgerechnet in diesem Augenblick kündigte sich ein Migräne-Anfall an. Er würde mir den Thearerbesuch gründlich verderben! Zum Glück für mich hatte ich "innen" und "außen" verwechselt: Die Garderobenfrau hatte ein zugeschwollenes Auge!

Hoffentlich war es nichts Schlimmes.

In Freiburg erzählte man mir von dem alten Professor Hoffmann, dessen Forschungen über Reflexe jedem Physiologen bekannt sind: Nach dem Krieg, als alles zerstört darniederlag und es kein Geld mehr für wissenschaftliche Untersuchungen gab, erforschte er seine eigene Augen-Migräne: Er erzeugte auf einfachste Weise schnell wechselndes Licht und synchronisierte es mit dem Flimmern seines Migräneskotoms. So stellte er dessen Frequenz fest und fand, daß sie etwa den Alphawellen des Elektroencephalogramms entsprach.

Habe also auch ich vielleicht durch meine Augenmigräne das naturgegebene Privileg, in mein eigenes Gehirn hineinzuschauen?

Schon seit Jahrzehnten folgen auf meine Flimmerskotome keine Kopfschmerzen mehr. Ich fürchte ihr Erscheinen darum nur noch in Lebenssituationen, in denen ich auf mein Vermögen, zu lesen, angewiesen bin.

Neuerdings aber dienen meine Migräne-Attacken sogar der Wissenschaft.

In der Sehrinde, der Oberfäche unseres Gehirns im Hinterkopf, ist unser Blickfeld Punkt für Punkt repräsentiert. Die Genauigkeit der Abbildung ist im Zentrum des Sehfeldes am größten und nimmt nach den Seiten hin ab. Ein Millimeter in der Sehrinde bildet ein kleines Stück der Netzhautmitte oder ein sehr viel größeres Srück des Netzhautrandes ab. Das ist für mich keine Theorie. Während der Migräne kann ich es sehen:

Beim Beginn des einzelnen Anfalls flimmert nur ein winziges Pünktchen in der Mitte des Blickfeldes. Allmählich nimmt es an Fläche zu und wird zum flimmernden Vorhang, der nach rechts oder links sich vergrößernd langsam über das Gesichtsfeld zieht und über dessen Außenrand verschwindet. Aus der Winkelgeschwindigkeit der Bewegung − so sagte mir vor zwei Jahren ein Nervenphysiologe − ließe sich vielleicht der Ort der Störung ermitteln. Seitdem suche ich nach dem Beginn eines Anfalls ein Stück Kreide, wähle einen festen Fixierpunkt und markiere alle zwei Minuten den scheinbaren Ort des Flimmerskotoms an einer Wandtafel, einer Schranktür oder auf dem Schreibtisch. Die Entfernung zur Zeichenfäche messe ich und halte sie konstant. Drei Messungen sind mir bisher gelungen. Das Ergebnis hat mich überrascht:

Die Winkelgeschwindigkeit der Erscheinung nimmt vom Zentrum zum Rande des Gesichtsfeldes zu, und zwar dermaßen gleichmäßig, daß ihre Aufzeichnung eine exakte Parabel ergibt. In halblogarithmischen Maßstab übertragen, wird die Kurve zu einer präzisen Geraden. Mein Kollege hat mich gelobt: Noch nie sei eine so saubere Messung gelungen. Jetzt darf ich vielleicht hofffen, meine private Migräne könnte dereinst zur besseren Aufklärung der Ursachen dieser für die meisten Patienten so quälenden Störung beitragen − und darauf folgend vielleicht sogar zur Linderung, Heilung oder Vorbeugung. Denn die Meßkurven beweisen, daß die Störung nicht, wie im Gedicht behauptet, in den Sehnerven, sondern im Gehirn abläuft.

Habe ich Wort gehalten und Wissenschaft unterhaltsam dargebracht? Falls ja, hat sich ein Wahlspruch meiner Kindheit bewährt: Wer aus Schaden Nutzen zieht, hat ein fröhliches Gemüt. Meine Migräne ist nicht das einzige Exempel dafür, aber eines der besten.

Aus: Pflieger M, Piper, ER (Hrsg.). Für Klaus Piper zum 7O. Geburtstag 27. März 1981. ' Piper-Verlag, Münschen 1981. © 2004 Bernhard Hassenstein

Meßreihe des Abstandes des Flimmerskotom vom Fixierpunkt. Bernhard Hassenstein, 16.11.1980, 15.15 Uhr

|

"Wie Sie sehen, sind mir vier Messungen gelungen. Im Augenblick des Beginns der Störung − einem winzgen flimmernden Punkt meist im Zentrum des Gesichtsfeldes − rief ich meine technische Assistentin, Frau Ursula Bock, damit sie sofort mit dem Registrieren beginnen konnte. Ich setzte mich vor eine Schrankwand in 3 m Entfernung in meinem Zimmer, und mein Blick fixierte den im Schlüsselloch steckenden Schlüssel. Frau Bock hatte ein Stück Kreide in der Hand. Etwa alle 2 Minuten hatte sie mit der Kreide am Schrank eine Stelle zu markieren, an der gerade das Flimmersoktom angekommen zu sein schien. Dabei steuerte ich sie; "nach rechts − noch weiter − halt, etwas zurück − jetzt markieren!" − oder so ähnlich. Der Zeitpunkt des Markierens wurde notiert. Nach Abschluß der Beobachtung maß Frau Bock die Entfernungen der Markierungen vom Schlüssel. Dann errechnete sie den scheinbaren Sehwinkel als arc tang der Entfernung vom Schlüsselloch, dividiert durch den 3 m-Abstand. Natürlich war, all dies nur in den "Glücksfällen" möglich; wenn sich ein Anfall gerade in der Dienstzeit abspielt und meine eingespielte Mitarbeiterin zur Verfügung stand." Auszug aus einem Brief von Bernhard Hassenstein an Stefan C. Müller, 7. März, 1996 Haben Sie ähnliche Messungen durchgeführt, oder wollen Sie solche Messungen in Zukunft durchführen? |

Literatur

Autor: Markus Dahlem

Zuletzt geändert am: Montag September 12. 2005

| Erich Kästner |

Seitenanfang

Seitenanfang| · | Aktuelles |

| · | Fachkreise |

| · | Medizinische Studien |

| · | Wandernde Skotome |

Copyright © 2005 Migräne-Aura Stiftung (i.G.), Alle Rechte vorbehalten. Letzte Aktualisierung der Website: Juni 05, 2006

Danke an: RAFFELT MEDIENDESIGN und GNU-Software | webmaster@migraine-aura.org

http://migraine-aura.org/DE/Bernhard_Hassenstein.html